Caricatura de 1773 que ilustra al famoso cirujano y anatomista escocés John Hunter cuando escapaba, llevando un cesto con un cadáver, de dos vigilantes.

En el siglo XVIII, en Gran Bretaña, la anatomía se convirtió en la piedra angular de la formación médica. Las salas de disección necesitaban cadáveres para su estudio, pero existía un abismo entre esta necesidad académica y la disponibilidad legal. El Estado se encontraba en una contradicción flagrante: exigía que los médicos fueran expertos en anatomía, pero les negaba el acceso legal a los cuerpos.

Para el ciudadano común de la época georgiana, la disección no era un proceso científico, sino una mutilación posmórtem que ponía en riesgo la salvación del alma. La creencia en la resurrección de la carne, dogma central del cristianismo de la época, obligaba moralmente a preservar intactos los restos de los difuntos para el Juicio Final.

Por ello, la ley promulgada en 1752 (el Murder Act) buscaba un doble objetivo: proporcionar cuerpos a la ciencia y añadir un castigo eterno al criminal. Al negarles el descanso en tierra sagrada y entregar sus restos a la disección, se imponía una pena considerada peor que la propia muerte. Como bien señaló Pedro Laín Entralgo: «Mientras la ciencia buscaba la verdad anatómica, la ley usaba el cadáver como una herramienta de terror moral».

La Ley de Asesinatos (Murder Act)- Esta normativa contemplaba puntos clave que definieron la época:

- Ningún asesino podía ser enterrado sin ser antes diseccionado o «colgado en cadenas».

- El cuerpo debía entregarse inmediatamente tras la ejecución a la Compañía de Cirujanos de Londres o a cirujanos autorizados en provincias.

Pero el número de ejecuciones era insuficiente para la demanda de las escuelas de medicina, lo que empujó a los anatomistas a buscar suministros por vías ilegales. Al asociar legalmente la disección con la criminalidad, el rechazo popular aumentó, alimentando un círculo vicioso que solo los «ladrones de tumbas» podían resolver.

El mercado de la carne: Logística y deshumanización

El cadáver se transformó en una mercancía con una compleja cadena de suministro. No hablamos de simples actos vandálicos, sino de una auténtica industria logística. Los precios variaban en función de:

La estación del año: En invierno los cuerpos duraban más y eran de «mayor calidad» (menor putrefacción). Además, el curso médico iba de octubre a mayo, disparando la demanda y los precios.

La «frescura» del cadáver: Cuanto más recientes, más caros eran. Un cadáver adulto oscilaba entre las 8 y 14 guineas (el sueldo de varios meses de un obrero). Los niños se vendían «por pulgadas» y los cuerpos con deformidades físicas o gigantismo podían costar cientos de libras, terminando a menudo en museos.

Surgió así una deshumanización del fallecido: ya no era una persona, sino un objeto de mercado. Incluso existía el negocio de los dientes (los llamados «dientes de Waterloo»), donde los resurreccionistas extraían las piezas dentales para venderlas a dentistas que fabricaban prótesis. Por cuestiones legales, los ladrones solo robaban el cuerpo, dejando joyas y ropas en el ataúd. Esto se debía a que, legalmente, un cadáver no pertenecía a nadie (era un delito menor), pero robar propiedades era un delito grave que conducía a la horca o al destierro.

Anatomía de un robo

El robo de tumbas era un arte de precisión. El procedimiento más sofisticado era el «de los 30 minutos»:

El ojeador: A menudo una mujer vestida de luto que identificaba entierros recientes durante el día.

La extracción: Por la noche, cavaban un túnel vertical solo sobre el cabecero del ataúd. Con palancas rompían la madera y, mediante un garfio enganchado en las axilas o el cuello, extraían el cuerpo. Para evitar sospechas, se transportaban en barriles etiquetados como «merluza», «carne en salazón» o «libros».

Resurreccionistas (1847). Ilustración que acompaña al relato acerca de John Holmes y Peter Williams que por desenterrar cadáveres, fueron azotados públicamente en 1777.

Londres estaba dividida por bandas que mantenían una relación de amor-odio con los cirujanos. El diario del resurreccionista Joshua Naples revela su frialdad: «24 de enero. Fui al Guy’s Hospital, saqué dos; uno con viruela, el cirujano lo rechazó». Estas bandas ejercían un monopolio: si un hospital compraba a un independiente, la banda asaltaba su sala de disección para destruir los cadáveres o los denunciaba ante las autoridades.

Para defenderse, las familias pudientes instalaban mortsafes (jaulas de hierro), utilizaban ataúdes metálicos o construían torres de vigilancia. Esta «industria de seguridad» era inalcanzable para los pobres.

Mortsafes y Torre de vigilancia en cementerios de Escocia.

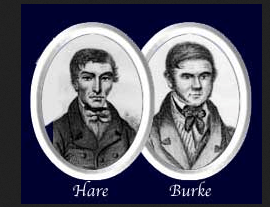

El clímax: Burke, Hare y el Dr. Knox

En 1828, en Edimburgo, la situación cruzó la línea del asesinato. William Burke y William Hare descubrieron que «fabricar» cadáveres era más rentable que desenterrarlos. Asesinaron a 16 personas mediante asfixia (técnica conocida como burking) para no dejar marcas y vendérselos al Dr. Robert Knox.

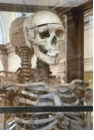

Knox, obsesionado con ser el mejor anatomista, aceptaba los cuerpos sin preguntar, incluso cuando reconoció a Mary Patterson, una conocida prostituta local. Tras ser descubiertos, Hare delató a Burke. Este último fue colgado y, en una ironía poética, diseccionado públicamente; su esqueleto aún cuelga en el Museo Anatómico de Edimburgo.

Esqueleto de William Burke expuesto en Edimburgo

Este escándalo forzó la Ley de Anatomía de 1832. Aunque regularizó el acceso a los cuerpos, fue muy polémica: los restos de los pobres que morían en hospitales de caridad y no eran reclamados pasaban automáticamente a la disección. La pobreza se convirtió, de facto, en un crimen castigado con el bisturí. Aun así, la ley cumplió su objetivo: el mercado negro cayó a cero y los resurreccionistas desaparecieron.

El contexto español

En España, el fenómeno tuvo matices distintos debido a la fuerte influencia de la Iglesia católica:

- Había una gran escasez de cuerpos. En el siglo XVI, universidades como Salamanca solo podían diseccionar dos o tres al año.

- Los protagonistas no eran bandas profesionales, sino los propios estudiantes y ayudantes que «extraviaban» cuerpos de hospitales mediante sobornos a celadores.

Crónicas de Madrid y Barcelona describen a estudiantes embozados transportando cadáveres en carruajes alquilados.

En los sótanos del Real Colegio de Cirugía de San Carlos (Madrid), la actividad era frenética, utilizándose incluso restos de exhumaciones de cementerios antiguos clausurados por Carlos III.

La legislación española tardó más en llegar, hasta la orden ministerial de 1932 que centralizó la entrega de cadáveres no reclamados. Al igual que en Inglaterra, existía un terror social a morir en un hospital público por miedo al anfiteatro anatómico.

Laín Entralgo, en su Historia Universal de la Medicina, no ve en esto una simple anécdota macabra, sino el signo de un cambio de paradigma: el paso de una medicina basada en síntomas a una basada en la lesión orgánica. Para el médico del siglo XIX, «si no puedes ver la lesión en el cadáver, no puedes entender la enfermedad en el vivo».

Aquellos «hombres de la noche» fueron el eslabón oscuro, pero necesario, para que hoy comprendamos la circulación sanguínea o las técnicas quirúrgicas modernas.

Noticia de 2024.

Referencias principales

Laín Entralgo P. Historia Universal de la Medicina. Tomo V. 1973.

Walker Vadillo M. Resurreccionistas, el negocio de robar cadáveres. National Geographic. 2024.

Bailey J.B. Diario de un resurreccionista. La Felguera, Madrid, 2017.

Ingram S. El cuerpo humano, el gran tabú de la medicina a lo largo de la historia. National Geographic. 2022.

Angulo E. El caso de los cadáveres “resucitados”. Culturacientifica.com.

Deja un comentario